Friedrich Merz, inzwischen Bundeskanzler, hat mit einem einzigen Satz erneut eine gesellschaftliche Brandlinie überschritten:

„Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.“

Er meinte damit: Migration. Und wieder steht die Frage im Raum – was darf man sagen, und vor allem: Was will man damit sagen? Während tausende Menschen bundesweit unter dem Motto „Wir sind die Töchter“ demonstrieren, verteidigen führende Unionspolitiker Merz’ Wortwahl als harmlos. Markus Söder etwa sieht „eine linke Kampagne“.

Doch wer genauer hinhört, erkennt: Hier geht es nicht um ein Stadtbild, sondern um ein Menschenbild. Und das ist brandgefährlich.

„Das Problem im Stadtbild“ – Wenn Ästhetik zur Ideologie wird

Was Merz sagte, klingt oberflächlich nach Stadtplanung oder öffentlicher Ordnung. Doch im Kontext seiner Aussagen über Migration und Rückführungen ist klar, was gemeint ist: Menschen, die nicht in das gewünschte Bild passen – „nicht-deutsch“ aussehen, migrantisch gelesen werden, sichtbar Diversität repräsentieren.

Die Stadtsoziologin Christine Barwick-Gross (HU Berlin) bringt es in der taz auf den Punkt:

„Das ist eindeutig rassistisch. Merz stellt Personen, die als nicht-weiß oder migrantisch gelesen werden, als kriminell dar – deshalb verknüpft er das mit Rückführungen.“

Was hier passiert, ist eine semantische Verschiebung: Der öffentliche Raum wird ästhetisiert – und gleichzeitig ethnisiert. „Stadtbild“ wird zum Codewort für „zu viele Fremde“. Ein sprachlicher Trick, um rassistische Deutung als legitime Sorge um Ordnung zu tarnen.

Wie Sprache politische Wirklichkeit erzeugt

Sprache ist nie neutral. Sie formt Bilder, definiert Zugehörigkeit – und grenzt aus. Wenn der Kanzler von einem „Problem im Stadtbild“ spricht, verschiebt er Wahrnehmung: Nicht mehr Armut, Segregation oder politische Versäumnisse gelten als Ursache gesellschaftlicher Spannungen, sondern die sichtbare Präsenz von Migrant:innen. Das ist kein Zufall, sondern ein sprachliches Ordnungsprinzip.

Solche Begriffe strukturieren politische Handlungsspielräume: Wenn Vielfalt als „Problem“ gilt, wird Kontrolle zur „Lösung“. Wenn das Stadtbild als „verändert“ gilt, folgt Überwachung des öffentlichen Raums, Polizeipräsenz oder Abschiebepolitik. Das „Stadtbild“ wird so zur moralischen Begründung für Rückführungen und restriktive Migrationspolitik – ohne, dass je offen gesagt werden muss, wer eigentlich gemeint ist.

Damit verschiebt sich die politische Mitte nicht nur rhetorisch, sondern praktisch: Sprache wird zum Werkzeug der Normalisierung.

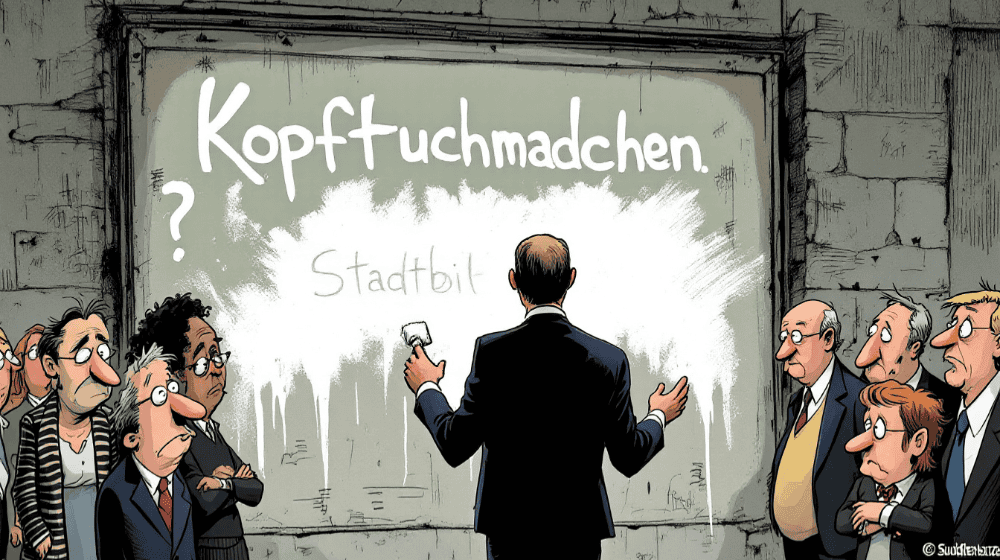

Vom „Kopftuchmädchen“ zum „Stadtbild“ – gleiche Botschaft, andere Verpackung

Es lohnt sich, zurückzublicken: 2018 sagte Alice Weidel im Bundestag die berüchtigten Worte:

„Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.“

Der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rief sie zur Ordnung: „Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen.“ Damals reagierte selbst die CDU noch empört. Die Union stimmte der Rüge zu – ein formales Zeichen, dass solche Sprache nicht zum parlamentarischen Ton gehört.

Und heute?

Wenn Friedrich Merz – aus demselben politischen Lager – fast wortgleich über „das Problem im Stadtbild“ spricht, bleibt der Ordnungsruf aus. Stattdessen wird verteidigt, relativiert, verschleiert. Markus Söder nennt die Empörung eine „linke Kampagne“ (Zeit Online, 21. Oktober 2025)

Die Wahrheit ist: Zwischen Weidels offener Hetze und Merz’ codierter Sprache liegt kein inhaltlicher Unterschied – nur der Ton hat sich verändert. Wo Weidel mit der Keule kam, arbeitet Merz mit dem Pinsel. Das Ergebnis ist dasselbe Bild: Ein Deutschland, das sich selbst als „sauberes“, weißes, ordentliches Stadtbild imaginiert – und in dem Vielfalt zur optischen Störung erklärt wird.

Die Demo-Initiative „Wir sind die Töchter“ – Gegenwehr aus der Zivilgesellschaft

Die Antwort kommt wieder von der Straße. Unter dem Motto „Wir sind die Töchter – für ein weltoffenes Stadtbild“ demonstrieren seit Tagen tausende Menschen in München, Berlin, Frankfurt und anderen Städten. Nun auch in Dresden:

- 📅 Freitag, 24. Oktober 2025, 16:30 Uhr

- 📍 Start: Albertplatz

- 🏁 Ziel: Fetscherplatz (vor dem CDU-Landesverband)

In der Anmeldung heißt es: „Er hat seine Aussage über das Stadtbild nicht zurückgenommen und sich auch noch angemaßt, uns Töchter auszunutzen, um seine rassistische Ideologie gutzureden. Wir lassen das nicht einfach so stehen!“

Diese Bewegung ist mehr als eine Reaktion. Sie ist eine kollektive Rückeroberung des öffentlichen Raums – gegen die Vorstellung, dass deutsche Städte nach Hautfarbe, Herkunft oder Kleidung sortiert werden dürfen.

Die stille Gefahr der Normalisierung

Was einst am rechten Rand brüllte, wird heute aus der Mitte geflüstert. Das ist die gefährlichste Form der Verschiebung: Wenn Rassismus sich nicht mehr als Hass zeigt, sondern als Ordnungsliebe. Wenn Politik behauptet, nur das Stadtbild im Blick zu haben – und dabei Menschen unsichtbar machen will.

2018 war klar, wer diskriminiert.

2025 wird darüber diskutiert, ob es überhaupt diskriminierend war. So funktioniert die schleichende Normalisierung.

Und was bleibt

Vielleicht ist genau das der Punkt: Während sich politische Sprache verändert, bleibt ihre Wirkung dieselbe. Man kann Rassismus auch in Krawatte und im Kanzleramt formulieren – höflich, ordentlich, grammatikalisch korrekt. Aber er bleibt Rassismus, wenn er Menschen zu Problemen erklärt.

Es wäre naiv zu glauben, solche Worte blieben folgenlos. Sie prägen, wie wir auf der Straße blicken, wen wir als „fremd“ empfinden, wessen Dasein als störend gilt.

Und sie zeigen, wie weit die Mitte bereit ist, rechte Sprachmuster zu übernehmen – nur leiser, nur eleganter, nur staatstragender.

Vielleicht ist es deshalb gerade jetzt wichtig, dort hinzugehen, wo Widerspruch sichtbar wird – auf die Plätze, an die Straßenränder, dorthin, wo Menschen Vielfalt nicht als Makel, sondern als Alltag verstehen.

Denn das Stadtbild, von dem Merz spricht, ist längst da. Man muss nur hinsehen – und bereit sein, es als Teil von uns allen zu begreifen.