Verlage schaffen sich selbst ab

Seit Jahren versuchen Medienmanager das Versäumte aus den Anfängen des Internets rückgängig zu machen und irgendwie Geld mit redaktionellen Inhalten zu verdienen. Es bedarf jedoch nicht nur etwas Geld, sondern so viel, dass die digitalen Einnahmen autarken Online-Journalismus finanzierbar machen. Denn heute subventionieren die Printprodukte die Onlineportale nach wie vor durch ihre Vielzahl an Artikeln – und das Printgeschäft verändert sich bekanntlich massiv.Viele Verlage, insbesondere regionale Nachrichtenverlage, haben bis heute noch keine wirklich funktionierenden Konzepte gefunden, um die im Print wegbrechenden Euros im Digitalen aufzufangen. Sie drücken Abo-Modelle in den Markt und versuchen ihre Leser oder User, wie sie vereinzelt genannt werden, zum Abschluss zu bewegen. Große Vorbilder sind dabei Netflix, Spotify & Co., die mit monatlichen Kosten von 4,99 bis 14,99 Euro sehr erfolgreich sind. Die Verantwortlichen sehen, dass es eine große Bereitschaft gibt Abos abzuschließen und darum muss das auch bei Verlagen funktionieren. Sie vergessen jedoch das Nutzenversprechen für den Kunden. Denn 9,90 Euro bei Netflix sind einfach viel besser angelegt als bei einem Regionalverlag, auch wenn das die Chefredakteure nicht hören wollen.

Skandinavien ist nicht Deutschland auch für Verlage

Doch woher kommt der Glaube, dass sich digitale Nachrichten-Abos in Deutschland zukünftig verkaufen lassen? Aus Skandinavien. Doch das ist Blödsinn. Denn nur weil in einem Markt ein Modell funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass so einfach auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum anwendbar ist. Die skandinavischen Länder sind viel lockerer besiedelt, es gibt nur wenige Verlage und insbesondere die Sprache sorgt dafür, dass der Markt für Wettbewerber eher uninteressant ist.In Deutschland ist der Markt komplett anders aufgebaut. Überregional informieren sich die meisten laut IVW über T-Online, Bild.de, SPON, FOCUS Online und Welt.de. Hierin ist nicht erfasst, wie vielen die Teaser auf Facebook reichen, um sich informiert zu fühlen. Hinzukommen noch sehr viele regionale Verlage, die sich im Digitalen via Deutsche Presse Agentur mit überregionalen Themen befassen, obwohl das die Vorbenannten viel besser können. Insbesondere Regionalverlage müssen sich genau anschauen, welche Inhalte ihre Leser wirklich interessieren. Denn auch in der Verlagsbranche gilt die 80/20 Regel. 20 Prozent der Artikel bringen 80 Prozent des Traffics und auf diese Themenwelten sollten sich Verlage respektive die Redaktionen konzentrieren.

Verlage, nehmt endlich den Markt ernst – ihr seid nicht allein

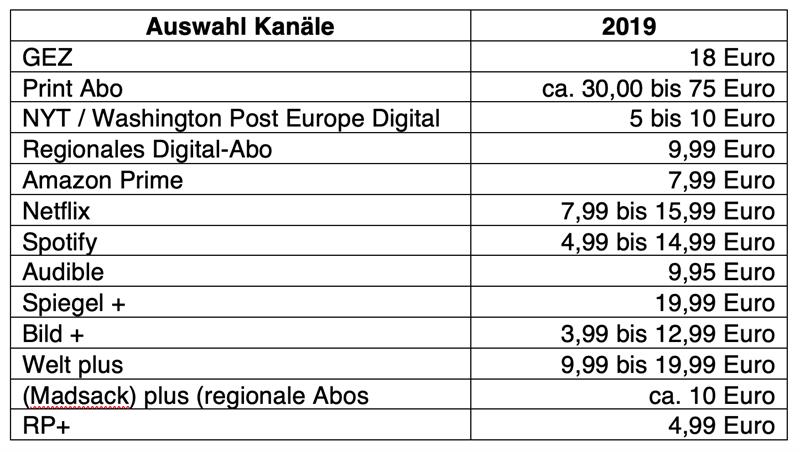

Verlagsentscheider müssten schon lange ihren alten Printkosmos verlassen haben und von Grund auf die digitale Welt analysieren und verstehen. Denn Menschen sind durchaus bereit für digitale Inhalte Geld zu bezahlen und sie tun es auch. Das Budget dafür ist aber begrenz und wird sehr gezielt unter Abwägung des Nutzens ausgegeben. Denn diejenigen die früher einmal im Monat für 10 bis 15 Euro ins Kino gegangen sind, erhalten jetzt plötzlich für das gleiche Geld die Möglichkeit jeden Abend – ohne das Haus zu verlassen – einen Kinoabend zu machen. Ein klares Argument dafür das Abo abzuschließen.Nur wo ist der Nutzen bei einem digitalen Nachrichten-Abo, wenn mich im Monat vielleicht einmal ein Artikel so sehr interessiert, dass ich eventuell bereit wäre dafür zu zahlen? Hinzu kommt, dass sehr viele regionale Themen über die Onlineportale der Dritten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks journalistisch aufgearbeitet sind, der ja bekanntlich über die GEZ-Gebühren finanziert wird. Für welchen signifikanten Mehrwert soll ich also doppelt zahlen? Die Verlage werden das Nachsehen haben, denn das Budget ist begrenzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft, für was Konsumenten heute alles Abos abschließen können. Und wenn jemand 9,99 Euro für intellektuelle Inhalte ausgeben kann, dann muss eben wieder abgewogen werden, ob dem Kunden ein Audible-Abo oder ein Nachrichten-Abo mehr bringt. Nachrichtenverlage haben ein Problem.

Dennoch glauben die verantwortlichen Medienmanager noch immer daran genügend digitale Abonnenten zu gewinnen, um das Überleben der Verlage sicherzustellen. Doch wo sollen die Abonnenten herkommen? Deutschlandweit soll es laut unterschiedlichen Umfragen rund 1,7 bis 2 Millionen Menschen geben, die grundsätzlich bereit wären für digitale Zeitungsinhalte zu bezahlen. Laut einer Umfrage von PwC Deutschland sei dabei die Bereitschaft bei den 18 bis 24-Jährigen mit fast 40 Prozent besonders hoch. Die über 40-Jährigen beharren dagegen auf kostenfreie Inhalte im Netz.

Dennoch glauben die verantwortlichen Medienmanager noch immer daran genügend digitale Abonnenten zu gewinnen, um das Überleben der Verlage sicherzustellen. Doch wo sollen die Abonnenten herkommen? Deutschlandweit soll es laut unterschiedlichen Umfragen rund 1,7 bis 2 Millionen Menschen geben, die grundsätzlich bereit wären für digitale Zeitungsinhalte zu bezahlen. Laut einer Umfrage von PwC Deutschland sei dabei die Bereitschaft bei den 18 bis 24-Jährigen mit fast 40 Prozent besonders hoch. Die über 40-Jährigen beharren dagegen auf kostenfreie Inhalte im Netz.Um nun aus einer grundsätzlichen Bereitschaft für digitale Inhalte zu bezahlen digitale Abos zu machen, versprechen sich die Vertriebsstrategen sehr viel von Plattformen wie Google oder Facebook, denn hier erreichen sie ihre Zielgruppe am effizientesten. Spannend ist dabei aber die Schizophrenie rund um das Leistungsschutzrecht. Auf der einen Seite ist Google böse, weil die Suchmaschine ihren Job und Artikel sichtbar macht und das verboten werden soll(te). Auf der anderen Seite soll Google dabei helfen, dass die Verlage Geld verdienen. Das ist aber schwierig ohne Daten.

Abhängigkeit der Verlage von Tech-Giganten statt Datenhoheit

Natürlich haben die großen Plattformen großes Potential als Vertriebskanal, das sie sich auch ordentlich bezahlen lassen – mit Geld und mit Daten. Die Tech-Giganten sind wie Drogendealer und machen die Verlage abhängig und zwar doppelt. Sie versprechen Reichweite auf der einen Seite und Produkte wie AdSense auch Werbeeinnahmen auf der eigenen Nachrichtenseite. Besser kann man das nicht machen – als Google. Und dann gibt es noch Outbrain. Ein Unternehmen, dass Inhalte für Verlage analysiert und für den Leser passende Artikel anbietet. Outbrain vermengt die redaktionellen Inhalte dann mit Werbung und beide Seiten teilen sich dann die Einnahmen. Klingt erstmal fair, aber der Verlag verliert dennoch, nämlich die Datenhoheit. Outbrain weiß, was die Leser interessieren könnte, der Verlag nicht.Im Moment gibt es kaum Alternativen, aber die vermeintlichen Heilsbringer degradieren die Medienunternehmen zu reinen Content-Produzent, die absolut abhängig vom Werbe- und Datengeschäft der Großen sind. Verlage schaffen sich damit selbst ab, übrig bleiben verkleinerte Redaktionen, die ihr Geld dann vielleicht von Facebook bekommen. Das kann keiner wollen.

Verlage sehen in der Digitalvermarktung keinen Stich

Nicht genug, dass die Verlagsbranche ihre wertvollen Inhalte verschenkt hat. Vor etwa sechs oder sieben Jahren wurde ein weiterer Schatz für ein paar schnelle Euros verscherbelt. Der digitale Werbekunde. Mit Agenturleistungen rund um Google AdWords wurde die nächste Sau durch jedes Verlagsdorf getrieben. Nahezu jeder Regionalverlag bot seinen Kunden Google AdWords Kampagnen als Service an und hat dabei völlig übersehen, dass sie sich damit die Grundlage für ihr zukünftiges Digitalgeschäft nehmen, denn die Verlage haben Google dabei geholfen, den Longtail zu akquirieren. Sehr clever gemacht – Google.Facebook geht nun einen ähnlichen Weg, wenngleich die Verlage dazugelernt haben, ist diese Plattform hoch attraktiv für Kunden, denn treffsicherer und günstiger kann man im Moment kaum werben. Auch hier werden die Verlage wieder das Nachsehen haben, denn das Geschäft machen hier große Social Media Agenturen, denn die großen Social Media Etats werden wohl kaum an tradierte Anzeigenabteilungen vergeben. Ja, so manche Verlagsgruppe hat eigene Agenturen gegründet oder dazu gekauft. Doch das dürfte am Ende nicht reichen, da auch am anderen Ende – am Longtail – direkt von Facebook geknappert wird. Facebook macht es kleinen Werbungtreibenden immer einfacher Anzeigen selbst zu schalten.

„Verlage müssen endlich die digitale Wertschöpfung und ihre Kunden selbst in die Hand nehmen.“

Google möchte nicht böse sein, ist es aber indirekt, denn Google nimmt den Verlagen die Hoheit über ihre Daten und damit die Grundlage, die der Entwicklung eigener Geschäftsmodelle. Wie läuft es denn heute in der Regel? Ich als Internetnutzer hinterlasse überall meine Spuren. Ich besuche einen Onlineshop und danach sehe ich auf einer Newsseite erneut die Produkte, die ich gerade im Shop gesehen habe. Will ich das? Keine Ahnung, auf jeden Fall nervt es gewaltig. Und was bringt es Verlagen, wenn keiner auf die Banner klickt? Nichts. Was bringt es Google? Daten. Wäre es nicht wunderbar, wenn Verlage ihr eigenes System hätten, das die existierenden Werbekunden enthält und der Nutzer Werbung bekommt, die regional relevant und inhaltlich interessant ist, weil sie zum Inhalt des Artikels oder anderen verlagseigenen Messpunkten passt?Verlage müssen weg vom Portal und hin zur Plattformökonomie und vom E-Commerce lernen

Wie man im Internet Geld verdient, zeigen Unternehmen wie Amazon, Zalando, eBay und natürlich Google und Facebook. Die erste Frage, die sich Verlage stellen dürfen, ist, was sie mit E-Commerce Unternehmen gemein haben. Es ist relativ einfach zu beantworten. Beide verkaufen Artikel, die einen Schuhe und Handtaschen, die anderen Texter und Bilder. Der Unterschied ist, dass Online-Händler wissen, was ihre Ware kostet und zwar pro Stück und auf den Cent genau. Verlage haben davon keine Ahnung. Da die digitale Welt die messbarste ist, die es je gab, Verlage häufig aber nur die Klickzahlen und die Verweildauer messen, können schon von Haus aus keine journalistischen digitalen Geschäftsmodelle entstehen, sondern höchstens Wetten.Die Verleger, Redaktionsleiter und auch die einzelnen Redakteure müssen sich tief in die Augen schauen und überlegen, wie sie sich wirklich in der digitalen Welt aufstellen wollen. Es ist schwierig den Leser als alleinig zu melkenden Umsatzbringer zu sehen, denn dieser gibt schon genug Geld für digitale Inhalte aus. Vielmehr ist es relevant den einzelnen Artikel als Produkt zu sehen, der immer einen eigenen Deckungsbeitrag bringen muss. Dieser wird jeweils aus Werbung und Verkaufserlösen erwirtschaftet – pro Stück.

Der Autor:

Thomas Wolf, Geschäftsführer der DSXN GmbH, beschäftigt sich seit Jahren mit digitalen Strategien und Geschäftsmodellen in Zeitungsverlagen und hat, basierend auf den Erkenntnissen, eine Umfassende Softwareplattform entwickelt, die es Verlagen ermöglicht von Grund auf digital zu wirtschaften.

Mehr unter www.publizer.de.